金屏風修理・修復

2019.2.20

「扁額」は、主に横長の形状を持つ和額の一種で、神社仏閣、和室、または格式ある施設の入口や床の間で飾られることが多い、日本特有の掛軸・額装文化のひとつです。しかし、長年の使用や保管環境の影響で、本紙(作品部分)に穴が空いてしまったり、下地が劣化してしまうことも珍しくありません。

本記事では、実際に大きな穴が空いた扁額の修理事例をもとに、どのような修復工程が行われるのか、専門的な視点から詳しく解説します。伝統技法と現代の技術を掛け合わせた職人技により、傷んだ扁額を甦らせ、再び空間を格上げする存在へと生まれ変わらせることが可能です。

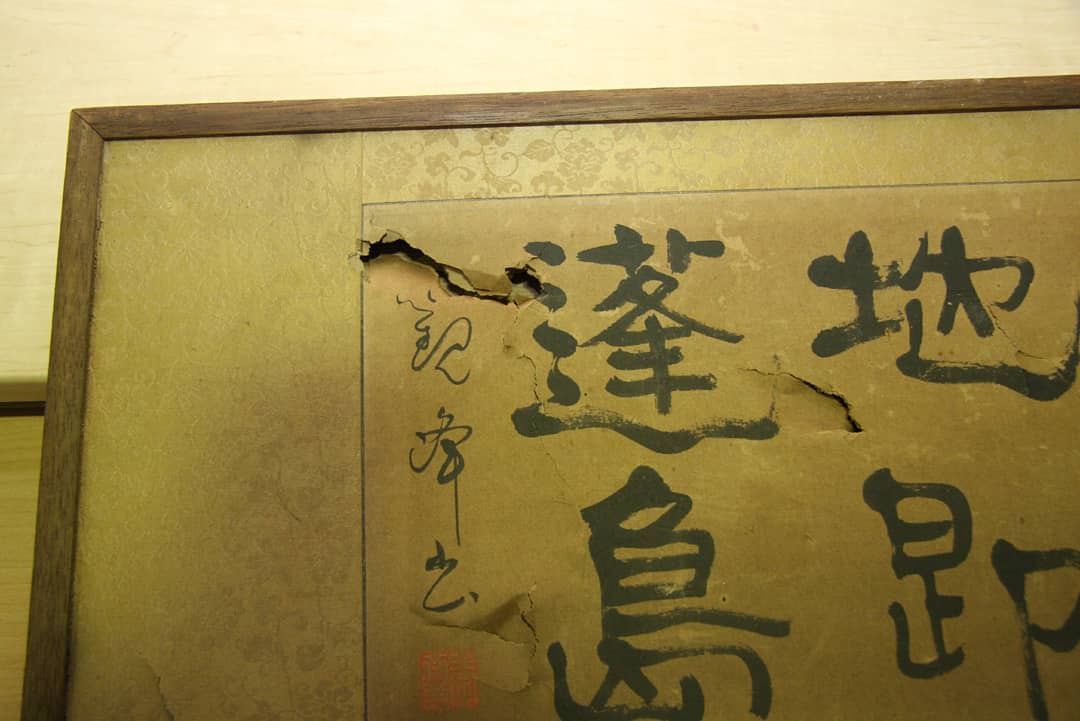

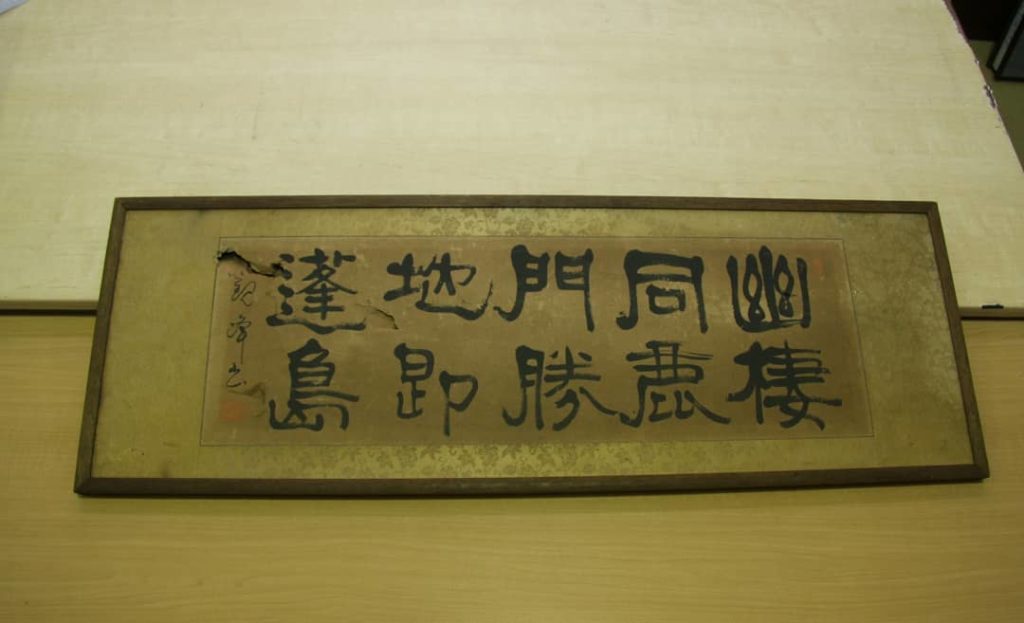

最初のステップは、扁額の本紙を額装から取り外す作業です。今回は、本紙に大きな穴が空いており、さらに下地そのものが経年劣化によって弱体化していました。目視で確認できる穴やシミ、カビ、虫食いだけでなく、裏打ち用の和紙や糊、骨組みの強度など、全体的な状態を入念にチェックします。

ポイント:

下地が深刻なダメージを受けている場合、これを無視して本紙のみ修理しても、後々歪みや剥離が発生するリスクが残ります。そのため、今回は下地を新しく作り直しました。

幸い、縁(額縁部分)は再利用が可能だったため、オリジナルの風合いをできる限り保持しつつ、新たな基盤を整えることができました。

メリット:

本紙の修理工程では、まず裏打ちを行います。裏打ちとは、本紙の裏側に和紙を貼り、補強する作業のこと。これにより、本紙がもつれたり、波打ったりするのを防ぎ、表面の絵柄を安定させます。

さらに、穴や汚れがある場合、場合によっては本紙を「洗い」にかけることも。洗いとは、繊細な薬剤や水溶液を用いて本紙表面の汚れを丁寧に落とす工程。これにより、絵柄の発色や和紙本来の美しさが取り戻されます。

ポイント:

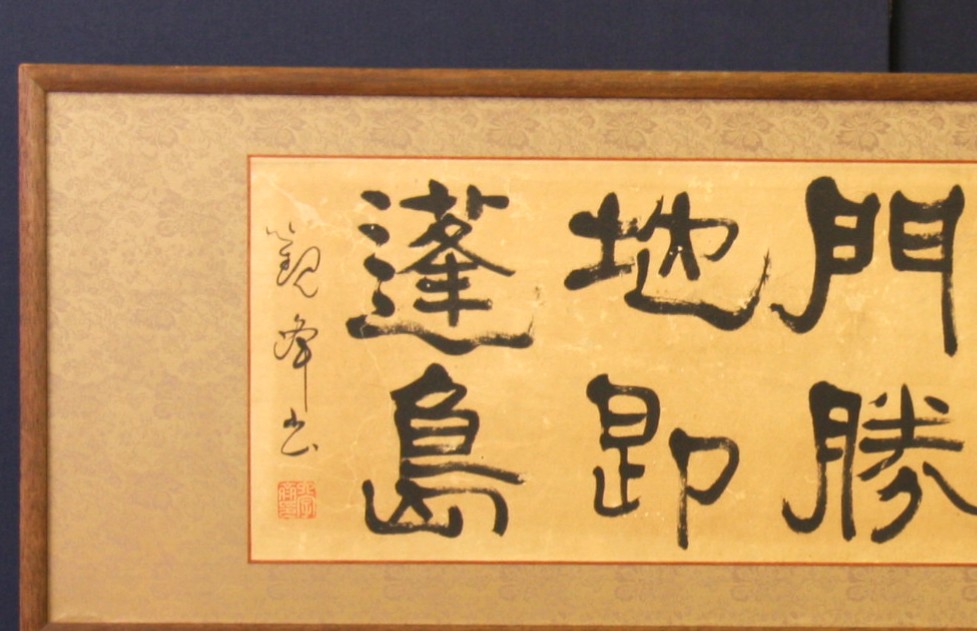

裏打ち後は、「フクリン」と呼ばれる本紙周りの細いふちどりを貼ります。このフクリンがあることで、本紙が引き締まり、全体のデザインに奥行きと美的調和が生まれます。フクリン素材や色味は、本紙の雰囲気や周囲の額装に合わせて選択し、違和感のない仕上がりを目指します。

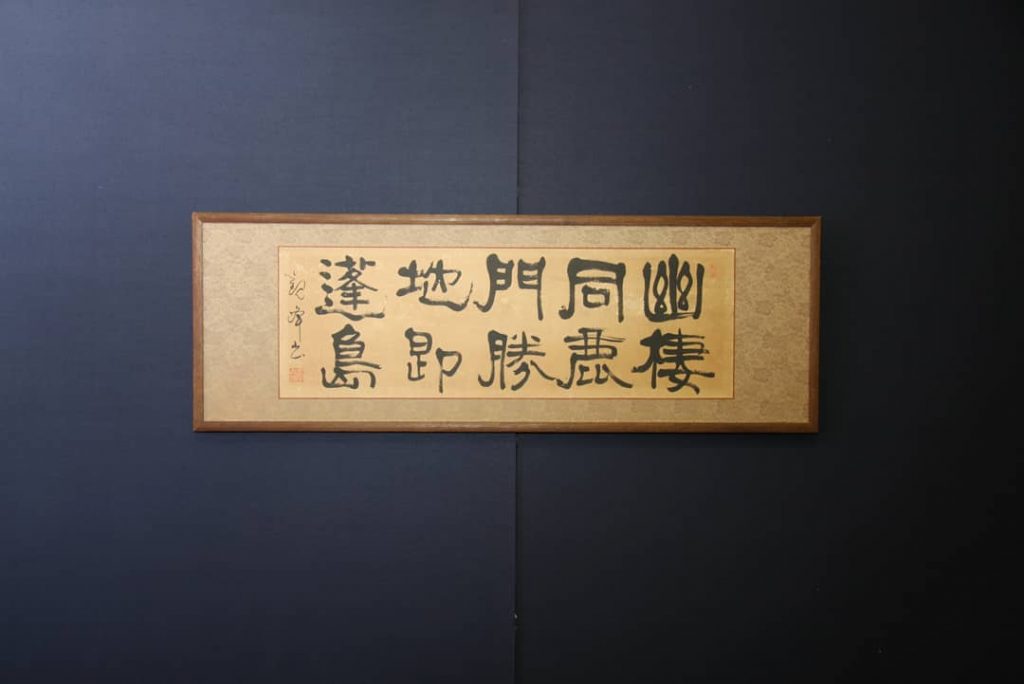

最後に、新しい下地、本紙(裏打ち済み)、フクリン、縁を組み合わせて再度額装します。今回は「あまり雰囲気を変えない」という方針で、オリジナルの色合いに近い材料を選定。全体を同色系でまとめ、落ち着いた渋い仕上がりを実現しました。

掛け軸や屏風、扁額は、それ自体が芸術品であり、文化的背景を表す重要なアイテムです。適切な修理を行うことで、先人から受け継がれた文化財的価値を後世へと伝えられます。

ホテルロビーや和食レストラン、オフィスのエントランスなど、さまざまな場所で扁額は高級感と格式を演出します。美しく修復された扁額は、訪れる人々に「この場所は本物志向で、歴史と文化を尊重している」という印象を与え、信頼や好感度アップにもつながります。

「そのうち直そう」と思いながら、傷んだ扁額や掛け軸、和額をしまいっぱなしにしていませんか?放置すると、カビ、虫害、焼け、シミ、紙の崩れなどが進行し、修理コストや難易度が増してしまいます。早めの修理・修復で、余分な負担を抑え、より美しい仕上がりを手に入れることができます。

ポイント:

当社(例:泰山堂)は120年以上続く屏風・和額製作・修理の老舗として、長年蓄積した職人技と伝統技法を活かし、現代技術との融合で高品質な仕上がりを追求しています。

「この扁額は修理できるのか?」「予算や納期はどれくらい?」など、どんなご相談も丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案いたします。

大きな穴や下地の劣化で傷んだ扁額でも、職人による丁寧な修理・修復工程を経れば、再び美しく甦らせることが可能です。文化財的価値の継承、空間価値の向上、そしてブランドイメージ強化につながる扁額の修理は、早めの対応がおすすめです。

専門家に相談しながら、貴重なアイテムを末永く大切に扱ってみてはいかがでしょうか。

扁額や掛け軸、屏風、和額などの修理・修復にご関心がある方、または具体的な不具合やご要望をお持ちの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが、現状をヒアリングし、最適な修理プランやお見積もりを迅速にご案内いたします。

金屏風修理・修復

2019.5.20

金屏風修理・修復

2019.3.6

金屏風修理・修復

2018.12.12

金屏風修理・修復

2018.11.21

Contact

サービス・弊社についてまずはお気軽にお問い合わせください。