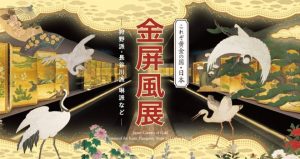

屏風屋ブログ

2016.8.26

日本の歴史と文化の中で、屏風は単に部屋の間仕切りや装飾品としてだけでなく、さまざまな人生の節目を飾る重要な道具としての役割を果たしてきました。大嘗祭(だいじょうさい)のような国家的行事から、個人の誕生や死に至るまで、儀式の場に屏風が存在することで一段と格式が高まり、厳粛な雰囲気を演出します。

本記事では、「節目の演出」としての屏風の歴史や用途を紐解き、今でも活かせるその魅力を探っていきます。

大嘗祭は天皇が即位後、初めて執り行う重要な儀式です。このような国家レベルの式典では、「入内屏風(じゅだいびょうぶ)」や「立后屏風(りっこうびょうぶ)」が用いられ、伝統的な絵画や和歌をあしらった絵巻が華やかに場を彩ってきました。

これらの屏風は、歴史的に家柄や格式が重視された宮廷社会において、儀式空間を整えるための不可欠な調度品でもあったのです。

40歳・50歳といった節目の年齢を祝う場に、「四十賀屏風」「五十賀屏風」が作られることも珍しくありませんでした。

これらは、景物画が描かれたり、お祝いの言葉や紋章をあしらったりと、個人の人生を称える芸術作品としても高い価値を持っていました。

葬儀の際、故人が生前に使用していた屏風を棺の周囲に立て巡らす風習が見られる地域もありました。

屏風がもともと「風を防ぎ、間を仕切る」実用面から、死者を結界的に包む役目へと転用された例と考えることができます。

一方、赤ちゃん誕生の際にも屏風が用いられる風習があります。

白絵屏風は豪華な絵柄は施されず、清潔感や神聖性を表すための白紙や白地の和紙で仕立てられる場合が多いようです。

畳めば収納でき、広げれば一瞬にして「ハレの空間」を創出するのが屏風の強みです。結婚式や長寿祝い、さらにはビジネスの表彰式など、祝宴を彩る背後のひと幕として活用される例は現代でも多く見られます。

葬儀や出産など、人生の大きな節目を迎えるとき、屏風が結界としての役割を担うことがあります。

四十賀や五十賀、さらに還暦や米寿など、高齢になればなるほど個人の人生が深まる節目が増えます。そこに描かれる景物画や家紋・文字は、その人の人生の物語や家族との絆を投影する媒介となり得ます。

近年では、デジタル印刷技術や、現代アートとコラボした「新感覚の屏風」が登場し、結婚式や長寿祝いなどで大いに活躍しています。伝統的な花鳥画や紋様にとどまらず、オリジナルデザインをプリントして個性を表現する例も増加中。

これらは、従来の節目を演出する用途に現代的なセンスを加味し、大きな話題を集めています。

「大きな行事のときだけ屏風が必要」というケースも多いため、レンタルやサブスク形式で利用する動きも注目されています。

こうした柔軟な使い方が、現代のライフスタイルにもマッチしています。

人生の節目や特別な行事を「ハレの場」として彩る屏風は、現代でも活用の幅が広がっています。

そんなご要望に応えるため、私たちは伝統的な技術と最新のデジタル技術を融合させた独自の製作・修理サービスを行っています。「こんな屏風がほしい」「昔の屏風を活かしたい」という方は、ぜひご相談ください。

大嘗祭などの国家行事から、四十賀・五十賀といった個人の祝賀、出産や葬儀に至るまで、屏風は多様な節目を華やかかつ厳かな雰囲気で彩ってきました。

その伝統は、現代にも十分に活かせるものです。モダンアレンジやレンタルサービスとの組み合わせで、より気軽に取り入れることが可能。人生や行事の大切なタイミングで、時代を超えて受け継がれる屏風の力を感じてみませんか。

屏風屋ブログ

2019.6.8

屏風屋ブログ

2019.5.21

屏風屋ブログ

2017.5.31

屏風屋ブログ

2017.5.24

Contact

サービス・弊社についてまずはお気軽にお問い合わせください。