屏風屋ブログ

2016.8.2

日本で「しつらい(室礼)」という言葉が生まれた背景には、奈良時代に伝来した木造建築技術と仏教の影響が深く関係しています。当時、寺院建築をベースとした大空間の住居(寝殿造り)が主流となり、広大な「ワンルーム」をどのように使い分けるかが生活上の大きな課題でした。

その課題を解決するために生まれたのが、空間を「区切る」「仕切る」という発想から発展した「しつらい(室礼)」です。今回は、しつらいの成り立ちと歴史、そして当時の障壁具が果たした役割を紐解きながら、日本人が紡いできた住空間づくりの智慧に迫ります。

奈良時代初期、中国から伝わった仏教とともに高度な木造建築技術が流入しました。大陸の寺院建築は、大きな柱を規則正しく並べて屋根を支える「伽藍(がらん)」形式が主流で、日本でも寺院を中心にこの技術が採用されていきます。

しかし、元々は寺院の「お堂」など大空間を想定した構造であり、住居としては仕切りがほとんどないのが特徴でした。お寺さながらに柱が林立するだけで、内部は巨大なワンルーム状態。そこでは私的な生活空間を確保するのが難しく、いかに空間を分割するかが住居建築の新たな課題となります。

奈良から平安へと時代が移り、貴族の住居として発展した「寝殿造り」は、寺院建築をもとにした広々とした邸宅様式でした。しかし、広大な空間をそのまま使用するのは非効率であり、居住者のプライバシーや生活の便を図る必要がありました。

そこで登場したのが、「障壁具(しょうへきぐ)」と呼ばれる道具を用いた空間区画の技術です。障子や襖、屏風、衝立などが代表的な存在で、それらを状況に応じて出し入れすることで、大きな部屋を段階的に仕切り、必要に応じて用途を変えるという暮らし方が可能になりました。この空間のしつらえこそが、「しつらい(室礼)」と呼ばれる概念の始まりだといわれています。

「しつらい」は単なる家具の配置ではなく、季節や行事、来客や目的に合わせて空間を装飾・演出する技術を指します。屏風や襖、衝立などの障壁具を適切に配置し、飾り棚や花器、掛け軸などで時節を表現する。こうしたトータルコーディネートこそが、「しつらい」の大きな特徴です。

こうした柔軟なアレンジは、西洋の建築構造にはあまり見られない、日本独自の空間づかいといえるでしょう。

紙や布を貼った引き戸で、部屋の間仕切りや押入れの扉として用いられます。和紙に描かれた**襖絵(ふすまえ)**は、日本画の重要なジャンルの一つとして発展してきました。

木の格子に半透明の和紙を貼ったもので、光を取り入れつつ風を防ぐ役割を果たします。室内に柔らかい明かりを導く障子は、風情ある日本家屋の象徴です。

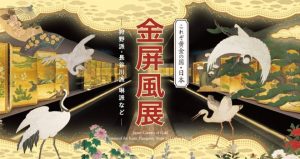

折りたたみ式の間仕切りで、絵巻物から発展した絵画作品としての側面も大きい存在。日常のしつらえから、美術工芸品としての鑑賞まで、幅広い役割を担ってきました。

現代の住宅は、洋室が増えたとはいえ、和室やオフィスのパーテーションなど、空間を仕切る手法として「しつらい」の考え方は今も生き続けています。フレキシブルに空間を区画する方法として、折りたたみ式パーテーションやデザイン襖、モダンな屏風が注目されることも少なくありません。

年間行事(雛祭りや端午の節句、お正月など)に合わせて屏風や人形、花を飾るのは、まさに「しつらい」の一例。ビジネスシーンでも、イベントや式典のテーマに合わせて屏風や装飾を替えることで、場の雰囲気をガラリと変えることが可能です。

奈良時代に仏教とともに伝来した寺院建築の技術は、広大なワンルーム空間を生み出し、人々の生活ニーズに合わせて「しつらい」概念を発展させました。障壁具を活用して空間を自在に仕切り、季節や行事に合わせた室内装飾を楽しむ文化は、現代にも脈々と受け継がれています。

あなたの暮らしやビジネスシーンでも「しつらい」の技術を取り入れてみませんか?

きっと、一歩進んだ空間のアレンジやおもてなしが実現できることでしょう。

日本の伝統が生んだ美意識「しつらい」を、現代の空間づくりにぜひ活かしてみてはいかがでしょうか。

屏風屋ブログ

2019.6.8

屏風屋ブログ

2019.5.21

屏風屋ブログ

2017.5.31

屏風屋ブログ

2017.5.24

Contact

サービス・弊社についてまずはお気軽にお問い合わせください。